Die Geschichte des Pyrenäensteinbocks – Erkundung der Grenzen des Klonens

In den schroffen Bergen der Pyrenäen lebte einst ein einzigartiges Geschöpf frei. Der Pyrenäensteinbock, auch Bucardo genannt, war eine majestätische Wildziegenart, die die Fantasie von Naturliebhabern und Wissenschaftlern gleichermaßen fesselte. Leider starb im Jahr 2000 der letzte verbliebene Pyrenäensteinbock namens Celia, was das Aussterben dieses bemerkenswerten Tieres bedeutete.

Dies war jedoch nicht das Ende der Geschichte des Pyrenäensteinbocks. Die wissenschaftliche Gemeinschaft startete eine bahnbrechende Mission, um diese Art durch die Kraft des Klonens vor dem Aussterben zu retten. Das Bestreben, den Pyrenäensteinbock wiederzubeleben und die Wiederauferstehung einer ausgestorbenen Art mitzuerleben, sprengte die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnisse und löste ethische Debatten auf der ganzen Welt aus.

Das Klonen, ein Verfahren, bei dem eine identische Kopie eines Organismus erstellt wird, wurde bereits erfolgreich bei anderen Tieren angewendet. Aber der Pyrenäensteinbock stellte eine einzigartige Herausforderung dar. Wissenschaftler mussten DNA aus den konservierten Zellen von Celia, dem letzten Bucardo, extrahieren und sie in das Ei einer eng verwandten Art, der Hausziege, implantieren. Dieses heikle Verfahren erforderte höchste Präzision und modernste Technologie.

Der Pyrenäensteinbock: Ein Überblick

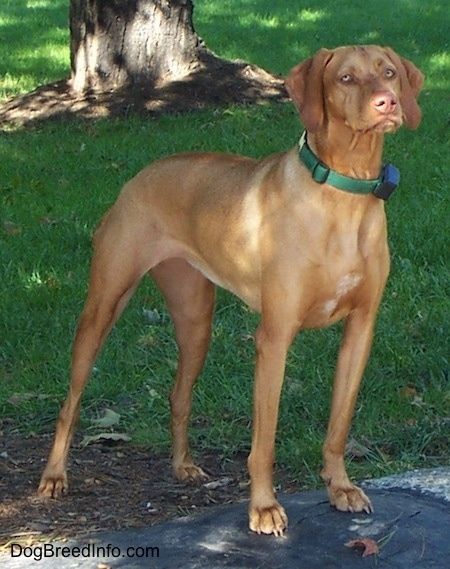

Der Pyrenäensteinbock, auch Bucardo genannt, war eine Wildziegenart, die in den Pyrenäen heimisch war, die sich über die Grenze zwischen Spanien und Frankreich erstrecken. Er war eine Unterart des Iberischen Steinbocks und war gut an das raue bergige Gelände seines Lebensraums angepasst. Der Pyrenäensteinbock war für seine markanten gebogenen Hörner bekannt, die eine Länge von bis zu 75 Zentimetern erreichen konnten.

Leider starb der Pyrenäensteinbock im Jahr 2000 aus und war damit die erste Wildziegenart, die in der Neuzeit ausgestorben ist. Die Hauptursache für sein Aussterben war Überjagung sowie der Verlust von Lebensräumen durch menschliche Aktivitäten. Die letzte bekannte Person, eine Frau namens Celia, starb bei einem Fangunfall im Ordesa-Nationalpark in Spanien.

Allerdings gibt es Bestrebungen, den Pyrenäensteinbock durch Klonen vor dem Aussterben zu retten. Im Jahr 2003 versuchten Wissenschaftler, den Pyrenäensteinbock mithilfe konservierter Zellen von Celia zu klonen. Obwohl der Klonversuch zunächst erfolgreich war und ein weiblicher Pyrenäensteinbock namens Pyrene geboren wurde, verstarb sie kurz nach der Geburt an Lungenfehlern.

- Wissenschaftlicher Name: Capra pyrenaica pyrenaica

- Höhe: Bis zu 75 Zentimeter an der Schulter

- Gewicht: Zwischen 60 und 80 Kilogramm

- Lebensraum: Felsige Berggebiete

- Ernährung: Pflanzenfresser, der sich hauptsächlich von Gräsern und Kräutern ernährt

Trotz der Herausforderungen, denen sich die Klonversuche gegenübersahen, bleibt der Pyrenäensteinbock ein wichtiges Symbol für die Notwendigkeit des Schutzes und der Erhaltung der Artenvielfalt. Seine Geschichte erinnert an die Auswirkungen, die menschliche Aktivitäten auf fragile Ökosysteme haben können, und an die Dringlichkeit, gefährdete Arten zu schützen.

Was ist mit dem Pyrenäensteinbock passiert?

Der Pyrenäensteinbock, auch Bucardo genannt, war eine Wildziegenart, die einst in den Bergregionen der Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien lebte. Leider ist es mittlerweile ausgestorben.

Der Rückgang der Pyrenäen-Steinbockpopulation kann auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt werden, darunter Lebensraumverlust, Jagd und Krankheiten. Als die menschliche Aktivität in der Region zunahm, wurde der natürliche Lebensraum der Steinböcke nach und nach zerstört, so dass ihnen nur noch wenig Nahrung und Schutz zur Verfügung standen.

Darüber hinaus spielte die Jagd eine wichtige Rolle beim Rückgang des Pyrenäensteinbocks. Sie waren bei Jägern wegen ihres Fleisches, ihrer Haut und ihrer Hörner sehr begehrt. Die Überjagung führte zu einem raschen Rückgang der Population und brachte die Art an den Rand des Aussterbens.

Schließlich spielten Krankheiten eine wichtige Rolle beim endgültigen Aussterben des Pyrenäensteinbocks. Anfang der 2000er Jahre wurde das letzte bekannte Steinbockweibchen tot aufgefunden, weil es aufgrund einer Lungeninfektion an Atemstillstand litt. Mit dem Tod dieses Weibchens war die Art offiziell ausgestorben.

Es wurden Versuche unternommen, den Pyrenäensteinbock durch Zuchtprogramme in Gefangenschaft zu retten, doch leider blieben diese erfolglos. Die Geschichte des Pyrenäensteinbocks und sein Aussterben spielten jedoch eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Klontechnologie, da es Wissenschaftlern 2003 gelang, die Art mithilfe von konserviertem genetischem Material zu klonen. Dieser Durchbruch ebnete den Weg für zukünftige Schutzbemühungen und weckt Hoffnung auf die Wiederbelebung anderer ausgestorbener Arten in der Zukunft.

Können wir den Pyrenäensteinbock zurückbringen?

Der Pyrenäensteinbock, auch Bucardo genannt, war eine Unterart des Spanischen Steinbocks, der im Jahr 2000 ausgestorben ist. Mit den Fortschritten in der Klontechnologie gibt es jedoch einen Hoffnungsschimmer, dass wir dieses großartige Geschöpf vielleicht zurückbringen können.

Das Klonen, der Prozess der Schaffung eines Organismus, der genetisch mit einem anderen identisch ist, bietet eine mögliche Lösung für die Aussterbekrise. Wissenschaftler haben erfolgreich verschiedene Tiere geklont, darunter Schafe und Pferde, und es ist ihnen sogar gelungen, eine ausgestorbene Art wie den Pyrenäensteinbock zu klonen.

Im Jahr 2003 versuchten Forscher, den Pyrenäensteinbock mithilfe einer konservierten gefrorenen Hautprobe des letzten bekannten Individuums zu klonen. Trotz ihrer Bemühungen starb der geklonte Steinbock namens Celia kurz nach der Geburt an Lungenschäden. Dieses Experiment hat jedoch bewiesen, dass es möglich ist, eine ausgestorbene Art zu klonen, wenn auch mit einigen Herausforderungen.

| Mögliche Vorteile | Mögliche Herausforderungen |

|---|---|

| 1. Wiederherstellung einer verlorenen Art in ihrem Ökosystem | 1. Begrenzte genetische Vielfalt |

| 2. Erhaltung der Artenvielfalt | 2. Ethische Bedenken |

| 3. Untersuchung der Biologie und des Verhaltens der Art | 3. Kosten und erforderliche Ressourcen |

Während die Idee, den Pyrenäensteinbock zurückzubringen, spannend ist, gibt es mehrere Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Eine große Herausforderung ist die begrenzte genetische Vielfalt der konservierten DNA-Proben, da dies zu gesundheitlichen Problemen und einer verminderten Anpassungsfähigkeit der geklonten Individuen führen kann.

Ein weiteres Problem sind die ethischen Auswirkungen des Klonens ausgestorbener Arten. Einige argumentieren, dass dies gegen die natürliche Ordnung der Dinge verstößt und Ökosysteme stören könnte. Darüber hinaus sind mit dem Klonvorgang finanzielle und ressourcenbedingte Einschränkungen verbunden, was ihn zu einem kostspieligen Unterfangen macht.

Dennoch sind die potenziellen Vorteile der Rückkehr des Pyrenäensteinbocks erheblich. Die Wiederherstellung einer verlorenen Art in ihrem Ökosystem kann dazu beitragen, das ökologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und die Artenvielfalt zu bewahren. Es bietet auch die Möglichkeit, die Biologie und das Verhalten der Art zu studieren und so zu unserem Verständnis der natürlichen Welt beizutragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwar möglich ist, den Pyrenäensteinbock durch Klonen zurückzubringen, es gibt jedoch Herausforderungen und ethische Überlegungen, die sorgfältig angegangen werden müssen. Je weiter die Technologie voranschreitet, desto realistischer wird die Möglichkeit, ausgestorbene Arten wiederzubeleben. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, die Vorteile gegen die potenziellen Risiken abzuwägen und sicherzustellen, dass alle Bemühungen zur Wiederbelebung ausgestorbener Arten verantwortungsvoll und ethisch durchgeführt werden.

Aussterben und Klonbemühungen des Pyrenäensteinbocks

Die Wissenschaftler waren jedoch nicht bereit, den Pyrenäensteinbock aufzugeben. Um die Art vor dem Aussterben zu retten, wandten sie sich der Klontechnologie zu. Mithilfe konservierter DNA-Proben des letzten Pyrenäensteinbocks versuchten Wissenschaftler, die Art zu klonen.

Beim Klonvorgang wurde die konservierte DNA entnommen und in die Eier von Hausziegen injiziert. Diese Eizellen wurden dann Leihmüttern implantiert. Trotz mehrerer gescheiterter Versuche gelang es den Wissenschaftlern schließlich im Jahr 2003, als ein geklonter Pyrenäensteinbock namens Celia geboren wurde.

Tragischerweise überlebte Celia aufgrund eines Lungendefekts nur wenige Minuten. Während ihre Geburt einen bedeutenden Meilenstein in den Klonbemühungen darstellte, verdeutlichte sie auch die Herausforderungen, mit denen Wissenschaftler bei der Wiederbelebung ausgestorbener Arten konfrontiert waren. Der Klonvorgang ist komplex und führt häufig zu gesundheitlichen Problemen für die geklonten Tiere.

Trotz des Rückschlags erforschen Wissenschaftler weiterhin das Klonen als Mittel zur Erhaltung gefährdeter und ausgestorbener Arten. Der Pyrenäensteinbock dient als warnendes Beispiel und erinnert uns an die Fragilität der Artenvielfalt unseres Planeten und die Bedeutung von Schutzbemühungen.

Obwohl das Klonen des Pyrenäensteinbocks die Art letztendlich nicht rettete, eröffnete es neue Möglichkeiten und Diskussionen über die Ethik und Machbarkeit des Klonens gefährdeter Tiere. Wissenschaftler und Naturschützer arbeiten nun zusammen, um innovative Lösungen zum Schutz und zur Wiederherstellung gefährdeter Arten zu finden und sicherzustellen, dass sich die Geschichte des Pyrenäensteinbocks nicht bei anderen Arten wiederholt.

Wurde der Pyrenäensteinbock geklont?

Der Pyrenäensteinbock, auch Bucardo genannt, war eine Unterart des Spanischen Steinbocks, die im Jahr 2000 ausstarb. Wissenschaftler versuchten jedoch, ihn mithilfe der Klontechnologie zurückzubringen.

Im Jahr 2003 klonte ein Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Dr. Jose Folch erfolgreich einen Pyrenäensteinbock mit der DNA, die aus dem letzten existierenden Bucardo extrahiert wurde. Diese bahnbrechende Leistung war das erste Mal, dass ein ausgestorbenes Tier geklont wurde.

Der geklonte Pyrenäensteinbock namens Celia starb jedoch kurz nach der Geburt an einem Lungenfehler. Trotz dieses Rückschlags gab das erfolgreiche Klonen des Pyrenäensteinbocks den Wissenschaftlern Hoffnung, dass ausgestorbene Arten wieder zum Leben erweckt werden könnten.

Seitdem hat sich die Klontechnologie weiterentwickelt und es gab weitere Versuche, den Pyrenäensteinbock zu klonen. Im Jahr 2009 versuchten Wissenschaftler des Zentrums für Lebensmittel- und Landwirtschaftsforschung und -technologie in Aragon erneut, den Pyrenäensteinbock zu klonen.

Leider scheiterte auch der zweite Versuch, da der geklonte Steinbock bereits sieben Minuten nach der Geburt starb. Als Todesursache wurden schwere Lungenschäden festgestellt.

Trotz dieser Misserfolge haben die Versuche, den Pyrenäensteinbock zu klonen, wertvolle Erkenntnisse auf dem Gebiet des Klonens geliefert und den Weg für zukünftige Bemühungen zur Wiederherstellung ausgestorbener Arten geebnet.

Obwohl es nicht gelungen ist, den Pyrenäensteinbock zu klonen und wieder zum Leben zu erwecken, haben die Bemühungen, dies zu tun, wichtige Diskussionen über die Ethik und die Machbarkeit einer Ausrottung ausgelöst. Das Klonen ausgestorbener Arten bleibt ein Thema der laufenden Forschung und Debatte, wobei Wissenschaftler daran arbeiten, Wege zu finden, die Herausforderungen und Einschränkungen des Klonprozesses zu überwinden.

Obwohl der Pyrenäensteinbock vielleicht nie wieder die Berge durchstreifen wird, erinnert seine Geschichte an die Zerbrechlichkeit der Arten und die Bedeutung von Naturschutzbemühungen zum Schutz der Artenvielfalt.

Ist das Klonen ausgestorbener Tiere möglich?

Klonen ist eine leistungsstarke Technologie, die das Potenzial hat, ausgestorbene Tiere zurückzubringen. Auch wenn es wie aus einem Science-Fiction-Film klingt, arbeiten Wissenschaftler schon seit mehreren Jahren daran, ausgestorbene Tiere zu klonen.

Eines der bekanntesten Beispiele für das Klonen eines ausgestorbenen Tieres ist der Pyrenäensteinbock. Im Jahr 2003 gelang es Wissenschaftlern, diese seit dem Jahr 2000 ausgestorbene Art zu klonen. Leider verstarb der geklonte Steinbock kurz nach der Geburt an einem Lungendefekt. Dieses bahnbrechende Experiment zeigte jedoch, dass es tatsächlich möglich ist, ausgestorbene Tiere zu klonen.

Das Klonen ausgestorbener Tiere ist ein komplexer Prozess. Zunächst müssen Wissenschaftler gut erhaltene DNA des ausgestorbenen Tieres finden. Dies kann eine Herausforderung sein, da die DNA mit der Zeit abgebaut wird. Sobald die DNA gewonnen ist, muss sie in eine lebende Zelle eingefügt werden, beispielsweise in eine Eizelle einer eng verwandten Art. Anschließend wird die Eizelle einer Leihmutter eingepflanzt, die das geklonte Tier austrägt.

Obwohl das Klonen ausgestorbener Tiere technisch möglich ist, wirft es ethische und praktische Bedenken auf. Einige argumentieren, dass die Ressourcen und der Aufwand, die in das Klonen ausgestorbener Tiere gesteckt werden, besser für den Schutz gefährdeter Arten eingesetzt werden könnten. Andere machen sich Sorgen über die möglichen Folgen der Rückkehr ausgestorbener Tiere, wie etwa die Störung von Ökosystemen oder die Einführung neuer Krankheiten.

Trotz dieser Bedenken regt die Idee, ausgestorbene Tiere zu klonen, weiterhin die Fantasie von Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit an. Es bietet die Möglichkeit, die Artenvielfalt zu bewahren und mehr über ausgestorbene Arten zu erfahren. Mit Fortschritten in der Klontechnologie könnte es in Zukunft möglicherweise einfacher werden, ausgestorbene Tiere zu klonen.

Lebensraum und Biologie der Steinbockarten

Der Pyrenäensteinbock, auch Bucardo genannt, war eine Wildziegenart, die in den Pyrenäen in Spanien und Frankreich heimisch war. Diese Berge boten dem Steinbock einen einzigartigen Lebensraum, der durch raues Gelände, felsige Klippen und steile Hänge gekennzeichnet ist. Der Steinbock gedieh in dieser Umgebung gut, passte sich den herausfordernden Bedingungen an und wurde zum Symbol der Widerstandsfähigkeit.

Die Nahrung des Pyrenäensteinbocks bestand hauptsächlich aus Gräsern, Kräutern und Sträuchern, die in seinem gebirgigen Lebensraum reichlich vorhanden waren. Dank seiner einzigartig angepassten Hufe und kräftigen Beine konnte er problemlos steile Hänge erklimmen und felsige Gebiete befahren. Dies ermöglichte dem Steinbock den Zugang zu Nahrungsquellen, die für andere Tiere unzugänglich waren.

Der Pyrenäensteinbock war ein soziales Tier, das in kleinen Gruppen, sogenannten Herden, lebte. Diese Herden wurden typischerweise von einem dominanten Männchen angeführt, das als Herdenführer oder Alpha-Männchen bekannt ist. Innerhalb der Herde herrschte eine hierarchische Struktur, wobei Weibchen und jüngere Männchen dem Alphamännchen untergeordnet waren. Diese soziale Struktur trug dazu bei, die Ordnung aufrechtzuerhalten und das Überleben der Gruppe zu sichern.

Während der Brutzeit, die typischerweise im späten Herbst oder frühen Winter stattfand, konkurrierten männliche Steinböcke um die Aufmerksamkeit der Weibchen. Dieser Wettbewerb beinhaltete Kraft- und Dominanzdemonstrationen wie Hupenschläge und Lautäußerungen. Das dominante Männchen paarte sich dann mit mehreren Weibchen und sicherte so den Fortbestand der Art.

Leider reichten der Lebensraum und die Biologie des Pyrenäensteinbocks nicht aus, um ihn vor dem Aussterben zu bewahren. Trotz seiner bemerkenswerten Anpassungen und Widerstandsfähigkeit ging die Steinbockpopulation aufgrund der Jagd und des Verlusts ihres Lebensraums rapide zurück. Im Jahr 2000 starb der letzte bekannte Pyrenäensteinbock und markierte damit das Aussterben der Art.

Was ist der Lebensraum eines Steinbocks?

Der Pyrenäensteinbock, auch Bucardo genannt, ist eine Wildziegenart, die ursprünglich in den Pyrenäen im Südwesten Europas heimisch war. Sein Lebensraum war durch steiles und felsiges Gelände mit Höhenlagen zwischen 1.500 und 2.700 Metern (4.900 bis 8.900 Fuß) über dem Meeresspiegel gekennzeichnet.

Der Steinbock bevorzugte Gebiete mit dichter Vegetation wie Sträuchern, Gräsern und Kräutern, die ihm reichlich Nahrungsquellen boten. Man fand ihn häufig auf Hochgebirgswiesen, felsigen Hängen und Klippen, wo er die verfügbaren Pflanzen abgrasen konnte.

Der Pyrenäensteinbock war gut an seinen bergigen Lebensraum angepasst und dank seiner agilen und trittsicheren Natur konnte er sich mühelos durch raues Gelände bewegen. Es hatte starke Hufe und muskulöse Beine, die es ihm ermöglichten, steile Hänge zu erklimmen und über Felsvorsprünge zu springen.

Der Lebensraum des Steinbocks bot ihm auch Schutz vor Raubtieren. Die felsigen Klippen und Hänge dienten als natürliche Barrieren und erschwerten Raubtieren wie Wölfen und Luchsen den Zugang zu ihrer Beute. Darüber hinaus verfügte der Steinbock über ein ausgezeichnetes Seh- und Hörvermögen, was es ihm ermöglichte, potenzielle Bedrohungen zu erkennen und ihnen auszuweichen.

Leider starb der Pyrenäensteinbock im Jahr 2000 aufgrund einer Kombination aus Jagd und Lebensraumverlust aus und war damit die erste Art, die zweimal ausstarb. Fortschritte in der Klontechnologie haben jedoch Hoffnung auf eine mögliche Wiederbelebung dieser großartigen Art geweckt.

| Lebensraummerkmale | Anpassungen des Pyrenäensteinbocks |

|---|---|

| Steiles und felsiges Gelände | Wendige und trittsichere Natur |

| Dichte Vegetation | Fähigkeit, auf verfügbaren Pflanzen zu grasen |

| Natürliche Barrieren (felsige Klippen und Hänge) | Schutz vor Raubtieren |

Wie passen sich Steinböcke ihrem Lebensraum an?

Steinböcke sind eine wilde Bergziegenart, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, sich an ihre rauen Berglebensräume anzupassen. Sie haben eine Reihe körperlicher und Verhaltensmerkmale entwickelt, die es ihnen ermöglichen, in diesen herausfordernden Umgebungen zu überleben.

Eine der wichtigsten Anpassungen des Steinbocks ist sein kräftiger und muskulöser Körper. Dank ihrer muskulösen Gliedmaßen und starken Hufe können sie problemlos steiles und felsiges Gelände bewältigen. Sie sind agile Kletterer und können Klippen und felsige Hänge mit unglaublicher Geschwindigkeit und Präzision erklimmen.

Eine weitere Anpassung des Steinbocks ist sein bemerkenswerter Gleichgewichtssinn. Sie haben einen niedrigen Schwerpunkt und behalten ihre Stabilität auch auf schmalen Felsvorsprüngen und schwierigen Oberflächen. Dies ermöglicht ihnen den Zugang zu Nahrungsquellen, die für andere Tiere unzugänglich sind.

Steinböcke verfügen außerdem über ein ausgeprägtes Gehör und Sehvermögen, was ihnen hilft, potenzielle Raubtiere zu erkennen und Gefahren zu vermeiden. Ihre großen, gebogenen Hörner sind nicht nur ein Symbol ihrer Stärke und Dominanz, sondern dienen auch als Waffe zur Selbstverteidigung. Mit ihren Hörnern können sie Raubtiere abwehren und innerhalb ihrer sozialen Gruppen die Vorherrschaft erlangen.

Zusätzlich zu ihren körperlichen Anpassungen weisen Steinböcke auch Verhaltensanpassungen an ihren Lebensraum auf. Sie sind äußerst anpassungsfähige Grasfresser und können auf einer Vielzahl von Vegetationen überleben, darunter Gräser, Kräuter und Sträucher. Sie vertragen auch extreme Temperaturen und halten sowohl heißen Sommern als auch kalten Wintern stand.

Insgesamt sind Steinböcke ein bemerkenswertes Beispiel für die Anpassung an extreme Umgebungen. Ihre physischen und Verhaltensmerkmale ermöglichen es ihnen, in ihren bergigen Lebensräumen zu gedeihen und unter Bedingungen zu überleben, die für viele andere Arten eine Herausforderung wären.

Bemühungen zur Bekämpfung des Aussterbens und des Pyrenäensteinbocks

Das Aussterben, der Prozess der Wiederbelebung ausgestorbener Arten, war in den letzten Jahren ein Thema mit großem Interesse und Diskussionen. Eine Art, die bei den Bemühungen zur Ausrottung an vorderster Front stand, ist der Pyrenäensteinbock, auch bekannt als Bucardo.

Der Pyrenäensteinbock war eine Unterart des Spanischen Steinbocks, der in den Pyrenäen beheimatet ist. Leider starb das letzte bekannte Individuum namens Celia im Jahr 2000, wodurch der Pyrenäensteinbock offiziell ausgestorben war. Wissenschaftler arbeiten jedoch unermüdlich daran, die Art wieder zum Leben zu erwecken.

Mithilfe von DNA-Proben, die Celia vor ihrem Tod gesammelt hatte, versuchten Wissenschaftler, den Pyrenäensteinbock zu klonen. Im Jahr 2003 gelang es ihnen, einen Embryo zu erzeugen, der einer Hausziege implantiert wurde. Dies war das erste Mal, dass ein ausgestorbenes Tier geklont wurde. Der geklonte Pyrenäensteinbock namens Celia 2 starb jedoch kurz nach der Geburt an einem Lungendefekt.

Trotz dieses Rückschlags haben Wissenschaftler ihre Bemühungen zur Eindämmung des Pyrenäensteinbocks nicht aufgegeben. Fortschritte beim Klonen und bei gentechnischen Techniken haben neue Hoffnung für die Wiederbelebung der Art geschaffen. Forscher arbeiten daran, die Erfolgsquote des Klonens zu verbessern und die Herausforderungen zu bewältigen, die sich dabei ergeben.

Zwar gibt es ethische und praktische Überlegungen zur Ausrottung, aber auch die potenziellen Vorteile sind eine Überlegung wert. Die Bekämpfung des Aussterbens könnte dazu beitragen, Ökosysteme wiederherzustellen, ökologische Nischen zu füllen und die genetische Vielfalt zu bewahren. Darüber hinaus könnte es als leistungsstarkes Instrument zur Untersuchung und zum Verständnis ausgestorbener Arten und ihrer Lebensräume dienen.

Insgesamt stellen die Bemühungen zur Eindämmung des Pyrenäensteinbocks einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der Gentechnik und Erhaltung dar. Die laufenden Forschungen und Fortschritte in der Klontechnologie geben Hoffnung auf die Wiederbelebung ausgestorbener Arten und den Erhalt der Artenvielfalt.

Wie kam der Pyrenäensteinbock vor dem Aussterben zurück?

Der Pyrenäensteinbock, auch Bucardo genannt, wurde im Jahr 2000 nach dem Tod seines letzten bekannten Individuums für ausgestorben erklärt. In einer bahnbrechenden wissenschaftlichen Leistung gelang es den Wissenschaftlern jedoch, die Art durch den Prozess des Klonens vor dem Aussterben zu bewahren.

Das Klonen ist ein komplexer Vorgang, bei dem die DNA eines verstorbenen Individuums entnommen und in die Eizelle einer nahe verwandten Art eingefügt wird. Im Fall des Pyrenäensteinbocks verwendeten Wissenschaftler Hausziegen als Ersatzmütter für die geklonten Embryonen.

Nach mehreren gescheiterten Versuchen wurde 2003 der erste erfolgreiche Klon eines Pyrenäensteinbocks geboren. Sie hieß Celia und lebte aufgrund von Lungendefekten nur wenige Minuten. Dieser Durchbruch gab den Wissenschaftlern jedoch die Hoffnung, dass sie die Hürden des Klonens schließlich überwinden und den Pyrenäensteinbock erfolgreich zurückbringen könnten.

Im Jahr 2009 wurde ein zweiter Versuch unternommen, den Pyrenäensteinbock zu klonen. Diesmal verwendeten die Wissenschaftler eine andere Technik namens somatischer Zellkerntransfer. Sie fügten den Zellkern einer Hautzelle eines Pyrenäensteinbocks in das Ei einer Hausziege ein. Dieser Embryo wurde dann einer Ersatzziegenmutter implantiert.

Am 30. Juli 2009 wurde der geklonte Pyrenäensteinbock geboren. Sie hieß Pyrene und war das erste Tier, das durch Klonen vor dem Aussterben gerettet wurde. Leider überlebte Pyrene aufgrund eines Lungenversagens nur sieben Minuten. Trotz dieses Rückschlags war die erfolgreiche Geburt von Pyrene ein großer Fortschritt auf dem Gebiet des Klonens und der Konservierung.

Die Wiederbelebung des Pyrenäensteinbocks durch Klonen hat Hoffnung auf die mögliche Wiederauferstehung anderer ausgestorbener Arten geweckt. Obwohl noch viele Herausforderungen und ethische Überlegungen zu bewältigen sind, hat diese bahnbrechende Errungenschaft gezeigt, dass Wissenschaft und Technologie die biologische Vielfalt wiederherstellen und gefährdete Arten schützen können.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Klonen allein keine Lösung für die Naturschutzkrise darstellt. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Grundursachen des Aussterbens wie Lebensraumverlust und Wilderei zu bekämpfen, um das langfristige Überleben gefährdeter Arten sicherzustellen.

Insgesamt stellt das erfolgreiche Klonen des Pyrenäensteinbocks eine bemerkenswerte wissenschaftliche Errungenschaft und einen Hoffnungsschimmer für die Zukunft des Naturschutzes dar. Es erinnert daran, wie wichtig es ist, die biologische Vielfalt zu erhalten, und an das unglaubliche Potenzial der Wissenschaft, das Verlorene wiederherzustellen.

Wie viele Pyrenäensteinböcke gibt es 2023 noch?

Der Pyrenäensteinbock, auch Bucardo genannt, ist eine ausgestorbene Unterart des Spanischen Steinbocks, der in den Pyrenäen beheimatet war. Im Jahr 2000 starb das letzte bekannte Individuum dieser Unterart, ein Weibchen namens Celia, und markierte damit das Aussterben des Pyrenäensteinbocks.

Im Jahr 2009 gelang den Wissenschaftlern jedoch ein Durchbruch in der Klontechnologie, indem sie erfolgreich einen Pyrenäensteinbock unter Verwendung von konserviertem genetischem Material von Celia klonten. Dies war das erste Mal, dass ein ausgestorbenes Tier geklont wurde. Leider starb der geklonte Pyrenäensteinbock namens Celia 2 kurz nach der Geburt aufgrund von Lungendefekten.

Seitdem gab es keine erfolgreichen Versuche, den Pyrenäensteinbock zu klonen. Im Jahr 2023 gibt es keine lebenden Pyrenäensteinböcke mehr. Trotz der Fortschritte in der Klontechnologie ist der Pyrenäensteinbock immer noch ausgestorben.

Es werden Anstrengungen unternommen, das genetische Material des Pyrenäensteinbocks und anderer gefährdeter Arten durch Techniken wie die Kryokonservierung zu bewahren. Dabei wird das genetische Material wie Eizellen oder Spermien für zukünftige Klonversuche oder Genforschung eingefroren.

| Jahr | Anzahl der Pyrenäensteinböcke |

|---|---|

| 2000 | 1 |

| 2009 | 1 (geklontes Individuum, starb kurz nach der Geburt) |

| 2023 | 0 |

Es ist ein tragischer Verlust, dass der Pyrenäensteinbock nicht mehr in freier Wildbahn vorkommt. Das Klonen von Celia war eine bemerkenswerte Leistung, verdeutlichte aber auch die Herausforderungen und Grenzen des Klonens ausgestorbener Arten. Der Pyrenäensteinbock dient als warnendes Beispiel für die Bedeutung von Naturschutzbemühungen und die Notwendigkeit, gefährdete Arten zu schützen, bevor es zu spät ist.

Ist das Aussterben eine gute Idee?

Das Konzept der Ausrottung bzw. der Wiederherstellung ausgestorbener Arten durch fortschrittliche wissenschaftliche Techniken hat sowohl Aufregung als auch Kontroversen ausgelöst. Einerseits argumentieren Befürworter, dass die Bekämpfung des Aussterbens dazu beitragen könnte, Ökosysteme wiederherzustellen, die Artenvielfalt zu fördern und die durch menschliche Aktivitäten verursachten Schäden zu beheben. Sie glauben, dass es unsere moralische Verantwortung ist, Arten zurückzubringen, die durch menschliches Handeln vom Aussterben bedroht waren.

Darüber hinaus könnte das Aussterben wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse über die Biologie und das Verhalten ausgestorbener Arten liefern. Durch die Untersuchung dieser Tiere könnten Wissenschaftler ein besseres Verständnis der Evolutionsprozesse, ökologischen Wechselwirkungen und der Auswirkungen von Umweltveränderungen im Laufe der Zeit erlangen. Dieses Wissen könnte auf Schutzbemühungen für derzeit gefährdete Arten angewendet werden und dazu beitragen, deren Aussterben zu verhindern.

Es gibt jedoch berechtigte Bedenken hinsichtlich des Aussterbens. Kritiker argumentieren, dass dadurch Ressourcen und Aufmerksamkeit von dringenderen Naturschutzbemühungen abgelenkt werden. Anstatt sich auf die Wiederherstellung ausgestorbener Arten zu konzentrieren, sollten sich die Anstrengungen ihrer Meinung nach auf den Schutz und die Erhaltung der bestehenden Artenvielfalt konzentrieren. Darüber hinaus kann der Prozess des Aussterbens Risiken und unbeabsichtigte Folgen mit sich bringen, die noch nicht vollständig verstanden sind.

Darüber hinaus ist die Ethik des Aussterbens komplex. Es stellen sich Fragen zum Wohlergehen der geklonten Tiere, ihren möglichen Auswirkungen auf bestehende Ökosysteme und der Möglichkeit, natürliche Prozesse zu stören. Einige argumentieren, dass die Wiederherstellung ausgestorbener Arten ein Versuch sein könnte, „Gott“ zu spielen und in die natürliche Ordnung der Dinge einzugreifen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Idee des Aussterbens sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Es bietet das Potenzial für wissenschaftliche Entdeckungen, die Wiederherstellung der Umwelt und die Erhaltung der genetischen Vielfalt. Es wirft jedoch auch Fragen zur Ressourcenallokation, unbeabsichtigten Folgen und ethischen Überlegungen auf. Während wir uns an den Grenzen des Klonens und der Gentechnik bewegen, sind sorgfältige Überlegungen und Debatten erforderlich, um festzustellen, ob die Ausrottung eine gute Idee ist.